على وقع الرّقص الجارح في صحراء الروح، كانت رقصة اختتام ليالي رمضان في مركز الفنون الدرامية والرّكحية بالقيروان، وفي فضاء مسرح الهواء الطّلق بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات، أثثهاعلي اليحياوي إخراجا ونصا تمّ اقتباسه عن المدونة الروائية للأديب الليبي إبراهيم الكوني..

كانت ليالي رمضان في القيروان تعبق برائحة البدء، وتعجّ بالحنين إلى اللحظة الأولى التي تشدّ الإنسان إلى نفحات الحياة في صفائها. سور المدينة المقابل لمركز الفنون يفتح على ذاكرة أول أَهِلَّةِ رمضان في هذه الربوع. البخور الذّي يصّاعد نحو السماء يأخذ معه توق الداعين والأدعية إلى السماء علّها تلقى صداها هناك، لتزيل عنهم الكرب والوجع.

وكنت وسط هذا مأخوذة بعوالم الكون الأولى في معجم إبراهيم الكوني وهو يتقصى رحلة الإنسان في عوالم التصوّف، وكان مركز الفنون يأخذنا إلى رمضان كما يجب أن يكون، فعل مسرحي ونشوة ثقافية وعبق تاريخ في برنامجه المتنوّع، فمن الفداوي إلى ليلة الدراما، إلى الانزياح الأنثوي مع سمر عمارة من آلة الكمان والبيانو إلى آلة “الزكرة” لتقول أن الإبداع ليس حكرا على جنس دون آخر، وأن لا أحد ينفرد بالعملية الإبداعية ويتملّك قدر آلة موسيقية دون الآخرين.

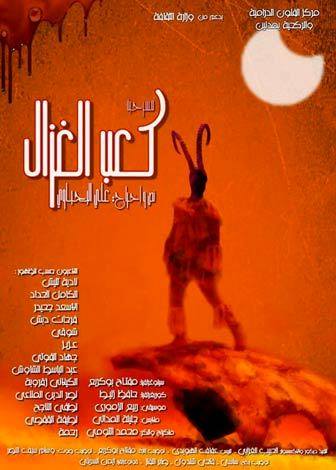

“كعب الغزال”، دم الغزال يا متحنّي بدم الغزال

في فضاء أسطوري وخرافي، تختلط فيه عوالم الإنس والجان والحيوان، في ذلك العالم الأبدي المتّحد في ذات الخلق الأولى، أين لا تجد سوى الحنين والرّقص والمحبّة الخالصة في عمق الكون، ذلك الكوّن الذّي تدنّسه الحضارة، ولم تمسسه سوى قداسة الجفاف وطراوة الماء. في تلك الساعة من صحوات الليل حيث سرب الأيائل والغزلان يعمّر الفضاء بالبهجة والرّقص، وينخرط مع الإنسان في دوران الأفلاك حول محورها الأبدي المطلق، في ذلك الجو الصوفي أين يعانق “أسوف” عشق الصحراء الوطن الأم. وطن ينتفي فيه الجشع وفعل القتل المسلّي، لأسراب الودّان والغزلان. وطن كلمة سرّه في العلاقة مع الآخر. العلاقة التي بُنِيَتْ على الركح في صور ملؤها الجمال والنشوة والبهجة والرّقص. رقص أسراب الودّان وهي تجوب الصحراء، وهي تتصارع مع بعضها البعض في مشاهد تذكّر بالصراع الأول بين قابيل وهابيل في معركة الوجود بين عالم البهتان والزيف وعالم العطاء الخالص.

كعب الغزال محاولة رصد لتحولات الإنسان “الذي لم يعد يرى في الوطن قيمة (كما رآه أسلافه)، لكنه رأى فيه (بسبب الثروة…) غنيمة. وعندما يرى الإنسان في العالم غنيمة، فهذا لن يعني مجرّد تجديف في حق نفسه، ولكنّه تجديف في حق الأبدية…)… لم يعد هذا الانسان يخرج لاصطياد الغزلان والودّان (الذي كان في عقل أسلافه طوطما محرّما) بدافع الحاجة (الجوع)، ولكنّه صار يقترف هذا العمل بدافع التسلية بعد أن كفته ثروات النفط شرور المجاعة. [1].

وليالي رمضان في مركز الفنون الدرامية بالقيروان بمثل هذه الأعمال ستعيد للمسرح ما فقده من بريق الفرجة. لنخرج عن دائرة القول ولندخل في معترك الفعل الذي يأخذ بأيدينا إلى قمم الإبداع، فالمهمة ليست سهلة أن تعيد ثقة الجمهور في المسرح، أنها المغامرة بعينها، لأنه وكما يقول ابراهيم الكوني في كتابه “وطني صحراء كبرى”: “عمل مستحيل أن تعيد إلى النّاس الثقة في شيء فقدوا فيه الثقة”[2].

صوت الشعب صوت الحقيقة

صوت الشعب صوت الحقيقة